Tra le tante sorprese della notte degli Oscar di quest’anno, la competizione per il miglior documentario non ha tradito i pronostici: nonostante la presenza dell’italiano Fuocoammare, la vittoria è andata a Ezra Edelman, regista e produttore del film O.J. : Made in America, prodotto e distribuito sul piccolo schermo (e online) da ESPN.

È difficile definire l’opera di Edelman: pensato come un torrenziale docufilm di quasi 8 ore, l’opera è stata spezzettata in 5 film (ognuno da un’ora e mezza circa), diventando di fatto una mini-serie. La durata di 7 ore e 47 minuti è, in un primo momento, la caratteristica che balza all’occhio, visto che è raro trovarsi di fronte a dei numeri del genere (cifre che ricordano un capolavoro del cinema documentaristico come Shoah di Claude Lanzmann) ed infatti è il film più lungo ad essere mai stato premiato con un Oscar.

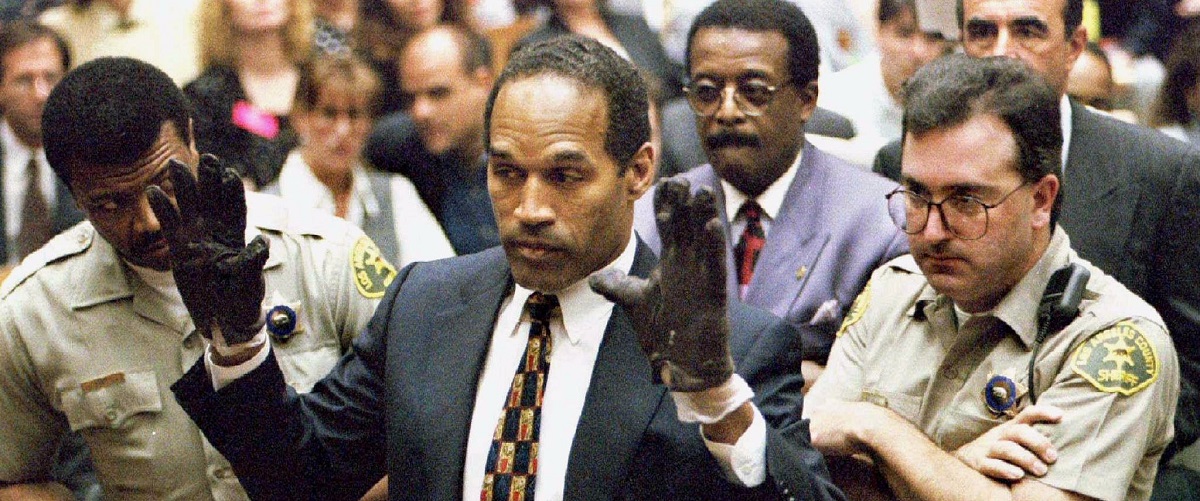

Tutti e cinque i film raccontano la negativamente straordinaria vita di O.J. Simpson, partendo dagli inizi come giocatore di football di college, fino all’arresto del 2008 per rapina a mano armata e sequestro di persona, passando per il caso giudiziario più famoso nella storia degli Stati Uniti, ossia quando O.J. fu accusato di duplice omicidio, dopo che i corpi della moglie Nicole Brown e del suo amante furono ritrovati a Brentwood. La figura di Simpson viene così smembrata, analizzata e riassemblata, pezzo per pezzo, grazie alle numerose interviste: amici, parenti, avvocati, giurati. Un identikit completo dell’evoluzione delle varie fasi dell’ex “american hero”, da idolo delle folle a mostro. Edelman, attraverso un monumentale lavoro di ricerca, foto per foto, video per video, mostra una personalità turbata, amata da molti, ma abbandonata da tutti. Attraverso il lavoro di ricostruzione dell’esistenza di Simpson, il regista però destruttura un altro protagonista della vicenda: la società americana.

Come si può evincere dal titolo, l’obiettivo di Edelman è chiaro fin da subito: dimostrare, attraverso prove concrete e tangibili, che O.J. Simpson, e tutte le azioni da lui commesse, non è altro che il prodotto di una società americana malata, corrotta dall’odio razzista (da una e dall’altra parte). Il film, che non si può non definire politico, lancia un duro colpo all’America “bianca”, violenta nei confronti degli afro-americani, puntando il dito contro le forze dell’ordine e i loro strumenti di repressione. Una serie di ingiustizie nei confronti dei neri che, come spiega il documentario, non hanno fatto altro che esplodere nel caso giudiziario del 1995, politicizzandolo e spettacolarizzandolo. Edelman accusa tutti (bianchi e neri), senza peli sulla lingua e senza nessun tipo di manipolazione.

L’opera cerca di allontanarsi da ogni tipo di pregiudizio e si tiene a distanza da ambe le parti, senza però rifiutarsi di giudicare Simpson (il quale ne esce dipinto, più che un mostro, come una persona debole) e gli Stati Uniti, in particolare quella fetta della nazione che prima lo ha idolatrato, poi usato, e infine gettato e dimenticato. Tutto ciò che rimane, oltre alle tristi note di tromba che accompagnano le immagini del film, si può sintetizzare nello sguardo, vuoto, di una persona troppo complessa per essere raccontata attraverso un prodotto audiovisivo. Un Frankenstein tradito dal suo stesso creatore, scioccato dal risultato delle sue azioni.

Probabilmente non il film migliore tra i cinque selezionati dall’Academy (la differenza con l’opera di Rosi è netta), ma comunque un documentario che, nella sua lunghezza, complessità e monumentalità, dimostra di essere essenziale, robusto (utilizzando una forma classica) e, purtroppo, ancora attuale, per tematiche affrontate. Per Edelman tutto è importante, tutto conta, tutto ha una causa: la maggior parte delle volte più celata e, soprattutto, difficile da accettare.